سياسة

واقعية سعودية خلاقة في انتظار مصداقية إيران: التقارب السعودي الإيراني هدنة مؤقتة أم شراكة دائمة؟

نشر

منذ سنتينفي

1٬607 مشاهدة

By

Fatima

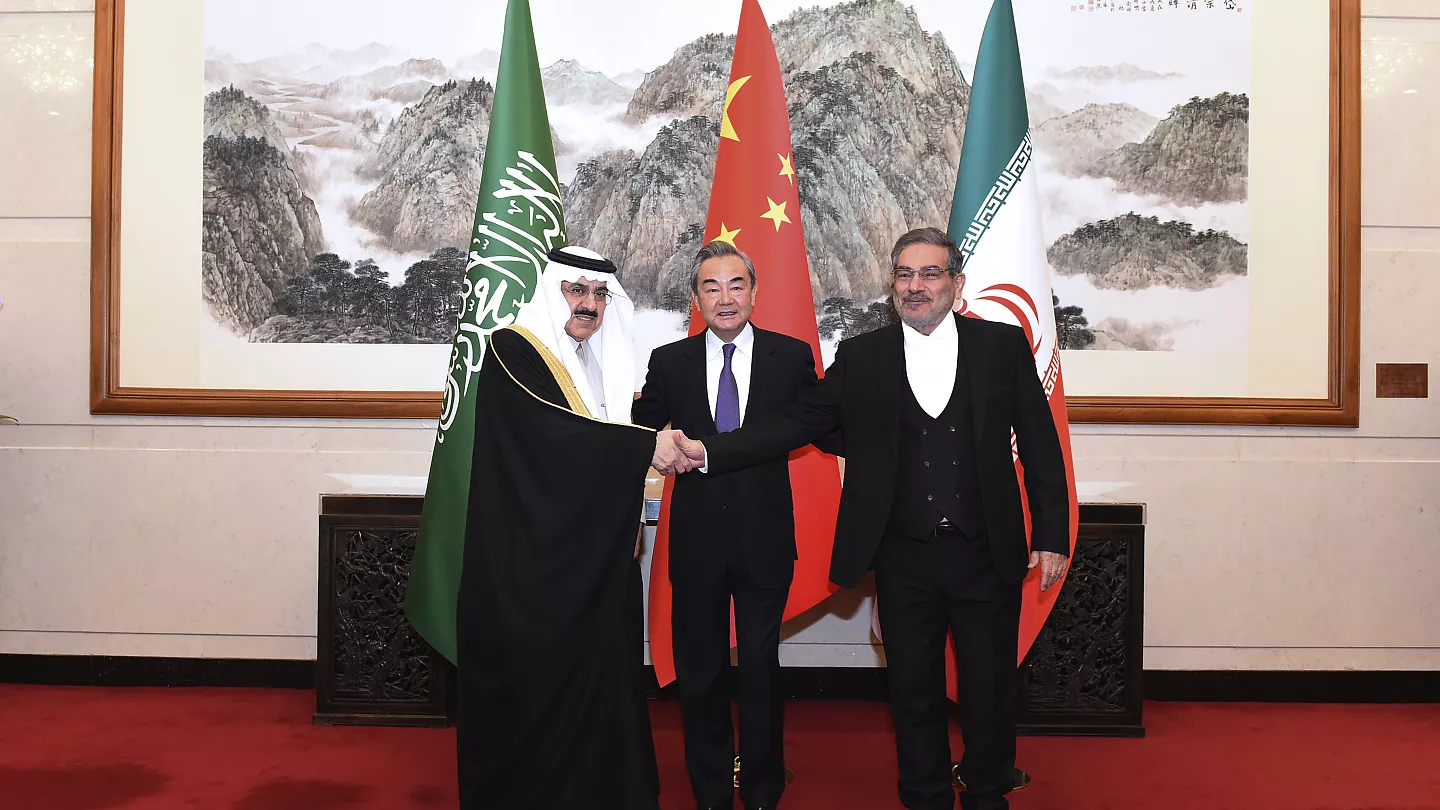

في العاشر من مارس 2023 فاجأتنا الدبلوماسية الدولية ـ برعاية صينية ـ بإنجاز اتفاق تاريخي في العاصمة بكين، بين المملكة العربية السعودية من جهة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة ثانية، وهو الاتفاق الذي وقعه كل من (مساعد بن محمد العبيان) وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني، عن الجانب السعودي، و (علي شمخاني) أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، عن الجانب الإيراني، و (وانغ يي) وزير الخارجية الصيني، عن جمهورية الصين الشعبية (الراعي الدولي للمباحثات بين الجانبين).

كتب: محسن حسن

ووفق البيان الثلاثي المعلن من قبل أطراف الاتفاق، فقد تكونت لدى الرياض وطهران، رغبات متبادلة بضرورة اعتماد العمل الدبلوماسي والحوار في حل خلافاتهما، وفق ميثاق الأمم المتحدة وبنود العمل المشترك بمنظمة التعاون الإسلامي، مع الالتزام بكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وهو ما ساعد على انطلاق مباحثات سابقة خلال 2021/2022م برعاية العراق وسلطنة عمان، لتكلل الجهود مؤخراً بتوقيع الاتفاق الذي استضافت الصين مباحثاته في الفترة من السادس وحتى العاشر من مارس 2023م، وبإشراف مباشر من الرئيس (شي جين بينع) والذي بادر بدعوة الطرفين لتلك المباحثات بهدف الانتصار للدبلوماسية وتطوير علاقات حسن الجوار بينهما، إلى جانب العمل على تعزيز جهود الاستقرار الأمني إقليمياً ودولياً.

بنود الاتفاق بين الدولتين

- تقضي بنود الاتفاق بين الدولتين بالعمل على اتخاذ عدة إجراءات مهمة على النحو التالي:

أولاً: اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، من خلال الفتح المتبادل لسفارتيهما خلال ستين يوماً من التوقيع على الاتفاق، على أن يتم عقد اجتماع على مستوى وزيرى خارجية البلدين للتنسيق وتسمية السفراء. - ثانياً: استعادة التنسيق الأمني بين الجانبين، من خلال تفعيل اتفاقية سابقة بينهما كان قد تم توقيعها عام 2001م

- ثالثاً: تفعيل اتفاقية التبادل الاقتصادي والتجاري والمالي والثقافي بين البلدين والتي كان قد تم توقيعها عام 1998م، والتي تتيح أيضاً بعض أوجه التعاون في مجال تبادل الخبرات التقنية والأنشطة الرياضية والشبابية.

- رابعاً: التأكيد المتبادل بين الجانبين على قيام كل طرف باحترام سيادة الطرف الآخر، وبعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعاون الفاعل في دعم استقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، إلى جانب الحد من دعوات التحريض الطائفي التي يستغلها البعض للتفريق وتأجيج الصراع بينهما.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن علاقات الدولتين ظلت تعاني الاضطراب والفتور منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، وكان التمثيل الدبلوماسي بينهما قد توقف منذ الثالث من يناير عام 2016 على خلفية اقتحام ومهاجمة السفارة السعودية في طهران بسبب أحكام قضائية صادرة ضد متهمين إيرانيين في المحاكم السعودية.

وبتأمل البنود المعلنة التي ارتضى الطرفان الإفصاح عنها، مع النظر إلى من قاموا بالتوقيع على الاتفاق، قد يبدو للوهلة الأولى، أنه مجرد اتفاق أمني محدود النطاق، وأنه لا يهدف إلا إلى تنظيم وإدارة بعض المشكلات الأمنية المتعلقة بالحدود كقضايا التهريب وما أشبه، ولكن الحقيقة التي لا شك فيها أننا بصدد اتفاق شامل وغير مسبوق بين الدولتين، ويمثل تحولاً جذرياً في العلاقة بينهما، وما الأهداف الأمنية التي تصطبغ بها بنوده، إلا مقدمات طبيعية ومتدرجة لتحقيق ما هو أكبر وأعم وأشمل من حيث الاهداف السياسية والاستراتيجية والأيديولوجية أيضاً، وهو ما سنحاول فهمه وتحليله.

بداية، وبعيداً عن أية مبالغات، نحن بصدد زلزال سياسي واستراتيجي، إقليمي ودولي، يتجسد في هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بالفعل؛ فلا يخفى على أحد في منطقة الشرق الأوسط والعالم، أن الرياض وطهران، على طرفي النقيض دائماً فيما يخص كافة المعادلات المعنية بأمن واستقرار الخليج والمنطقة، وحتى فيما يخص التوجهات المتعلقة بالقضايا الدولية والإقليمية، ناهيك عن طبيعة الخلاف الأيديولوجي المتمثل في التوجهات المذهبية بين السنة والشيعة، وهذه الفروق الجوهرية والتاريخية، جنباً إلى جنب مع استمرار التدخلات الإيرانية المعتادة في الشؤون الإقليمية، وسعي طهران الدائم إلى تحقيق الهيمنة والتفوق بالمنطقة، كل هذه الاعتبارات، أوجدت قناعات محلية وإقليمية ودوليةـ، باستحالة التلاقي أو الاتفاق أو الجلوس معاً على مائدة التفاوض والنقاش.

والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه الآن هو: ما الذي تغير ودفع باتجاه الإقبال المتبادل على الجلوس والتفاوض ومن ثم التوقيع؟ والرد هو بمنتهى البساطة ودون أية تعقيدات أن المعادلات السياسية والاستراتيجية والأمنية المحيطة بالمنطقة والعالم تغيرت بالكلية، واستوجبت من الدولتين الأكثر نفوذاً وصداماً بها، القيام بإحداث تعديل في سياسة كل منهما تجاه الأخرى لمواكبة تلك التغيرات.

لذة المغامرة

وبالنظر إلى هذا التحول في علاقة الرياض وطهران، يتبين لنا أن الإدارة السياسية للمملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان، اكتسبت نضجاً استراتيجياً مكّنها من إزاحة الكثير من المخاوف والتحفظات التاريخية تجاه العديد من الأطراف ومن بينها إيران؛ وبمنتهى الصراحة، باتت هذه الإدارة تستمتع بلذة المغامرة في اتخاذ قرارات سياسية مدروسة وغير متوقعة، ودون خوف أو تردد، وهو ما هيأت له طبيعة المرحلة المتجددة التي يمر بها القرار السياسي السعودي من انفتاح مُشرع الأبواب، على التعاطي مع المتغيرات ومنح الفرص حتى للغرماء لتعديل مواقفهم ومساراتهم ونواياهم السلبية تجاه أمن المنطقة وقضاياها.

وحتى نكون منصفين، فإن كثرة الملفات العالقة في الشرق الأوسط والخليج، على المستويين الإقليمي والدولي، سياسياً وأمنياً واستراتيجياً، دفعت الجانبين معاً، إلى هذا التعاطي الإيجابي والمفاجيء بينهما، ولكن لم تكن هذه الإيجابية لتظهر، لولا مرونة الرياض في تنحية مخاوفها المشروعة وتحفظاتها المنطقية ـ ولو بشكل مؤقت ـ تجاه غريم تقليدي عرُف مراراً وتكراراً بالمراوغة والتسويف والضرب تحت الحزام!!

اقرأ أيضاً: للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. وزير خارجية بريطانيا في طهران لبحث الاتفاق النووي

المعادلات وتفكيكها

وبتدقيق النظر في الصورة الراهنة للمعادلات المتغيرة، والتي شكلت الدافع أمام إقبال الدولتين على إبرام اتفاق مفاجيء وسريع كهذا، سنجد أننا أمام مجموعة المتغيرات التالية:

- دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على التعاطي المتحفظ مع متطلبات الأمن العسكري والأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية؛ فقد أثبتت المواقف الأمريكية مراراً وتكراراً أنها ليست على القدر الكافي من الجدارة والإيجابية في تلبية احتياجات الحليف الخليجي الأكبر في المنطقة، ليس هذا فحسب، ولكنها أيضاً لم تكن مستعدة لبذل الجهود المناسبة للرد على اعتداءات وضربات عسكرية متكررة وصريحة تعرضت لها المواقع النفطية والحيوية السعودية من قبل الحوثيين في عهد الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب وكذلك في عهد الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، وهو الأمر الذي أيقنت معه الرياض أن الحليف الأمريكي لا يريد التواجد في المعادلة الإقليمية إلا وفق تصورات ضيقة تخص مصالحه هو فقط، مع إصراره على فرض إملاءاته وقناعاته على الداخل السعودي، فكان لا بد من القيام بكسر المألوف للفت انتباه الأمريكيان إلى أنهم يتعاملون مع حليف خليجي مستقل في السيادة وبإمكانه استبدال الحلفاء أو التغاضي عن أدوارهم حال كونهم يغردون خارج السرب.

- أبدت إدارة بايدن منذ مجيئها، فتوراً في التعامل مع مطالب السعودية فيما يخص معادلة التوازن النووي أو العسكري في منطقة الخليج، وفي الوقت الذي فشلت فيه هذه الإدارة في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، فإنها ترفض مساعدة الرياض في بدء برنامجها النووي السلمي، أو حتى إمدادها بالأسلحة النوعية التي تساعدها في حماية أمنها وحدودها ضد المتربصين بها، وفوق كل هذا، لا تخفي واشنطن حاليا رغبتها في التحرر والانعتاق من التواجد العسكري والسياسي في المنطقة والخليج، والتحول للاهتمام أكثر بالقارة الآسيوية، وقد أدى هذا مجملاً جفاء العلاقة ين الجانبين، ولعل هذا الجفاء كان واضحاً في موقف الإدارة السعودية من بعض مطالب بايدن أثناء زيارته الأخيرة، فقد رفضت طلباً له بزيادة حصة إنتاجها من النفط، كما أنها أصبحت مضطرة لاتخاذ ردود فعل قوية تناسب المرحلة، وتؤدي إلى خلخلة الركود الحادث في حلفها مع واشنطن، وبالتالي تطلعت إلى طرح تحالفات جديدة وفتحت الباب موارباً أمام قوة اقتصادية واستراتيجية نامية كالصين، لتصبح البديل الأمني والاستراتيجي الداعم في قضايا المنطقة على عكس الحليف الأمريكي المتحفظ.

- كشفت التداعيات الناجمة عن تطورات الملف النووي الإيراني عن وضعيات إقليمية ودولية غاية في الخطورة والاستفزاز بين جميع الأطراف، وخاصة بين إيران من جهة، والمجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة وتل أبيب من جهة أخرى؛ فطهران مستمرة في التخصيب، والاتفاق النووي مع المجتمع الدولي أصبح في طي المجهول، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني رغم تأثيراتها القوية، لم تعد هي الحل الأمثل للتعاطي مع الطموح الإيراني وخروقاته السافرة على أصعدة ومستويات مختلفة بطول المنطقة وعرضها، وبالتالي فنحن أمام وضعية دولية متأزمة وخطيرة تجاه طهران، بحيث أصبحت الضغوط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف حاسم من هذا الملف النووي الشائك في المنطقة والعالم، تدفع بقوة نحو تقريب الحل العسكري كأكثر الحلول المطروحة عن ذي قبل، وهو ما يتضح مثلاً من تصريحات تل أبيب الأخيرة بإمكانية قيامها بشن عملية عسكرية ضد طهران حال وصل التخصيب نسبة 60%، ما يعني وجود تهديدات خطيرة محتملة ليست بالنسبة لإيران فحسب، وإنما لمنطقة الخليج ككل.

- هذه الوضعيات المتأزمة كانت سبباً مباشراً من أسباب سرعة إنجاز الاتفاق الجديد بين الرياض وطهران، أولاً لإضفاء نوع من تبريد الأجواء الملتهبة في المنطقة والعالم، وثانياً لإظهار بارقة أمل في إمكانية خروج حلول خلاقة وإيجابية بين الأطراف المتصارعة والمتنافسة في الخليج، وثالثاً وهو الأهم، استشعار الذكاء السعودي وفطنة الإدارة السياسة في الرياض ضرورة الخروج بدول مجلس التعاون الخليجي من معادلة الحرب القابلة للاشتعال بين إيران والمجتمع الدولي، وهو ما نجحت فيه الرياض فعلياً بتجاوبها مع المبادرة الصينية في الوقت المناسب تماماً، ومن ثم القيام بتوقيع الاتفاق، ومن جهة مقابلة، فإن الوضعية الإيرانية دفعت طهران بدورها إلى التجاوب مع ذات المبادرة، وذلك من باب تخفيف الأحمال والتركيز على ما هو أهم بالنسبة لها، وهو مواجهة الضغوط الدولية والتهديدات القادمة من داخل تل أبيب جنباً إلى جنب مع التفرغ لتداعيات الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتأزمة في الداخل الإيراني المثقل بالضغوط القابلة للانفجار في أي وقت.

بين الربح والخسارة

وفي ظل حالة الجدل الصارخة التي تمخض عنها الاتفاق، والتي شهدت تناقضاً كبيراً في التقييم والتحليل والآراء حول عوامل الربح والخسارة لدى طرفيه، لا يسعنا إلا الاعتراف بمنطقية هذا الجدل، حتى بالنسبة لأكثر المتشائمين تقييماً واستشرافاً للنتائج؛ لأن هذا التشاؤم في الحقيقة يرتكز إلى إرث تاريخي من مراوغات إيران في المنطقة وعدم التزامها بما تقوم بالتوقيع عليه من اتفاقيات، وهذا ما عبر عنه(مايكل كوريلا) القائد الجديد للقيادة المركزية الأمريكية عندما صرح بأن إيران دائماً لديها القدرة على عقد الاتفاقات والصفقات، لكنها تفتقد المصداقية في التنفيذ والالتزام بما اتفقت عليه، ولكن رغم هذا، نحن لسنا معنيين هنا بتشاؤم كوريلا أو غيره؛ لأننا نرى بمنتهى الصراحة والموضوعية أن هذا الاتفاق(المفاجأة) كله ربح ومكاسب لجميع الأطراف الموقعة عليه والراعية له ولجميع الأطراف المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، بل والأكثر من ذلك أن الاتفاق بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو مكسب محض، وبلا خسائر محتملة، وإن كانت هناك خسائر فستكون في حق طهران وحدها والتي ستخسر كثيراً حال التلاعب ببنوده أو التنصل من الوفاء بالتزاماته، وما نذهب إليه هنا، يمكن التدليل عليه بالآتي:

- الاتفاق سيساعد في التمهيد لإنهاء الحرب في اليمن والتي باتت تمثل مستنقعاً للخسائر المتبادلة بين جميع الأطراف منذ انطلاقها قبل ثماني سنوات، وبالنظر إلى عمق التأثير الإيراني في مجريات هذه الحرب فإن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ خلال شهرين من توقيعها سيكون إيذاناً ببدء ترتيبات إيرانية لتقليص إمداداتها للحوثيين على الساحة اليمنية، كخطوة أولى لبدء مباحثات شاملة مع الرياض لوقف الحرب وإقرار مسار متوازن يرضي جميع الأطرف ويحفظ على الشعب اليمني أمنه واستقراره، وبالتالي يتجنب الاقتصاد اليمني خسائره الفادحة على كل الأصعدة، كما سيتجنب الاقتصاد الإيراني كلفة الدعم اللوجيستي والعسكري للحوثيين هناك، بينما ستتجنب الموازنة السعودية أيضاً كلفة عسكرية باهظة يقدرها البعض بــ 200 مليون دولار يومياً منذ بدء الأزمة، وهي الكلفة التي يمكن توجيهها لخطة التنمية السعودية 2030 فور وقف الحرب.

- الاتفاق سيفتح آفاقاً سياسية جديدة أمام طرفيه فيما يخص التعاطي المرن مع الكثير من القضايا الإقليمية العالقة على أكثر من صعيد؛ فعلى سبيل المثال سيلقي التلاقي السعودي الإيراني بظلاله الإيجابية على الصعيد اللبناني مثلاً، وربما ستنفرج عما قريب أزمة التوافق على اختيار رئيس لهذا البلد الذي يشغل فيه حزب الله اللبناني الموالي لإيران حيزاً كبيراً من التأثير، وبالتالي فإن الاتفاق غالباً ما سيكون له انعكاسات مرنة على مستوى استعادة الحضور السعودي توازنه في عدة ملفات هناك، وكذلك الحال بالنسبة للوضع السوري فمن نافلة القول أن اتفاق كهذا من شأنه ترطيب الأجواء وتعبيد الطرق نحو التوصل لتسوية سورية شاملة تحفظ على السوريين استقرارهم وتعيد الآمال للمهجرين والمغتربين في العودة الآمنة للديار بعيداً عن أية اعتبارات طائفية، وبغض النظر عن تداعيات الاتفاق على وضعية الرئيس السوري بشار الأسد، فإن المؤكد هو المزيد من الاستقرار السوري، وبالطبع ستتوقف كل تلك الآفاق على الاختبار الحقيقي الذي ستتعرض له طهران فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ونعني هنا الأزمة في اليمن؛ ففي حال أثبت الأيرانيون حسن النوايا والأفعال، فستكون النتائج إيجابية أكثر من المتوقع.

- الاتفاق أيضاً سيساهم في علاج محور من أخطر المحاور التي يعاني منها الجميع في المنطقة والخليج، ألا وهو محور التحريض الطائفي وخطاب التأجيج القائم على المذهبية وضرب السنة بالشيعة والشيعة بالسنة للتفريق بين الدولتين؛ فلا يخفى على أحد أن هذا المحور يستخدمه أعداء الاستقرار كي يلعب الدور الأكبر في تغذية صراع الهيمنة والنفوذ القائم على تعاظم المخاوف والظنون السلبية بين الطرفين بهدف إبعادهما عن التركيز على بناء علاقات متينة أساسها حسن الجوار والدعم المتبادل في مجالات البناء والتنمية والاقتصاد وتدوير الإمكانات والطاقات، وفي الحقيقة لقد أثبت الطرفان عبر البنود المدرجة في اتفاقهما المفاجيء مدى وعيهما بمخاطر هذا المحور، خاصة وأنه يتم استخدامه سياسياً واستراتيجياً من قبل بعض الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق مصالح وخروقات خاصة على حساب الرياض وطهران، بل على حساب عواصم ودول أخرى كما هي الحال في العراق ولبنان وسوريا.

اقرأ أيضاً: ما الدوافع التي تقف وراء حكم الإعدام بحق بريطاني في إيران؟

هدنة أم شراكة؟

ومن الأسئلة المطروحة بقوة على الساحة الإقليمية والدولية الآن: هل هذا الاتفاق بين الرياض وطهران هو مجرد هدنة مؤقتة اقتضتها طبيعة الأوضاع المتأزمة على كل المستويات في المنطقة، أم أن الأمر يمكن أن يتطور إلى شراكة دائمة بين الدولتين؟

وللرد على هكذا تساؤل يجب أولاً لفت الانتباه إلى أن هذا الاتفاق تم برعاية صينية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها الصين بوساطة بهذا الحجم في المنطقة، ومن المستبعد أن يقوم أحد طرفيه بالتوقيع دون وجود نية مسبقة للوفاء والتنفيذ، وخاصة إيران التي تعلم جيداً أن خسارة مصداقيتها أمام قوة اقتصادية هائلة بحجم الصين، سيترتب عليه نتائج في غير صالحها على المدى البعيدـ، في حين أن المحفز الأساسي لتجاوب الرياض مع الاتفاق هو وجود الصين كضامن لذا فهي الأخرى لن تخل بالتزاماتها، كما أنه من الراجح أن تأشير الرياض وطهران على أوراق وبنود الاتفاق، لم يكن ليتم لولا وجود تصور لدى كل طرف عما يمكن أن يقدمه أو أن يحصل عليه من وراء اتفاق تاريخي كهذا، وبعيداً عن البنود المعلنة في الاتفاق، فإن من المسلم به وجود بنود أخرى سرية تم الاتفاق بشأنها وهي الأساس في نجاح الاتفاق والمضي قدماً في التوقيع عليه.

وبناء على ما سبق، فنحن لا نملك إلا انتظار الموعد المحدد لدخول الاتفاق حيز التنفيذ حتى نستطيع الجزم بإمكانية تحويله وتطويره، من مجرد تبادل دبلوماسي وتعاون أمني في علاقات البلدين، إلى ما هو أكبر بكثير من ذلك، وهو الدخول في شراكة دائمة ومستقرة وطويلة الأمد بعيداً عن الصدامات المعتادة، على أنه يجب التأكيد مجدداً على أن الرياض تقود دفة الأمور فيما يخص هذا الاتفاق بمنتهى الذكاء والحذر، كما أنها تبادر بتقديم ما يثبت حسن النية حتى قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

وهو ما يتضح مثلاً من اتفاقها مع سوريا على عودة العلاقات خلال أسابيع قادمة، وهو ما رحبت به إيران بكل تأكيد، وللحق فقد رحبت طهران من جهتها بتقديم دور إيجابي وفاعل في حل الأزمة اليمنية، والحوثيون أنفسهم رحبوا باتفاق الرياض/طهران وأبدوا مرونة في التعاطي مع أية ترتيبات يقومان بها من أجل إنهاء الحرب، والحاصل أننا بصدد اتفاق إيجابي تُظهر جميع المؤشرات أنه يسير في الطريق الصحيح نحو تصحيح الكثير من المسارات بين البلدين، ويتقدم باتجاه تذليل صعوبات أمنية وسياسية واستراتيجية طالما عانت منها المنطقة طويلاً خلال السنوات والعقود الماضية.

نقطة نظام

ليس شرطاً أن يفرز اتفاق السعودية/إيران حلولاً سريعة لكافة المشكلات العالقة والتحديات القائمة بين طرفيه، لكن الدروس التاريخية علمتنا، أن العلاقات المتأزمة تتلاشى حين تجد آذاناً للاعتدال مصغية وعقولاً للمخاطر مدركة، ويكفينا مبدئياً من اتفاق كهذا أنه فتح الباب على مصراعيه لاستقرار الخليج الواسع، ولاستشراف الخير والأمن لجميع أهله ودوله، ويكفي أنه منحنا أملاً كان بالأمس بعيداً عن أذهاننا، في أن يأتي اليوم الذي تعلو فيه الدول على الدسائس والصغائر، وتقدم فيه حسن الجوار على ما عداه من أوهام السيطرة والنفوذ والهيمنة، فشكراً لمن وقّع وشكراً لمن بادر ودعا.

هل ينقذ الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز مانشستر يونايتد

مصر في موقف لا تُحسد عليه والسبب؟

طريق الجحيم في المملكة المتحدة بعد 23 عام

تبلور اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والخليج العربي

أتلتيكو مدريد يريد خطف لاعب بـ “70 مليون” يورو: من يكون!

الربيع الأكثر إشراقاً في المملكة المتحدة

تشابي ألونسو يريد “صفقة واحدة” للبداية مع ريال مدريد!

نادي ليفربول يتعرض لمأساة كروية بعد دهس مشجعين له وسط الاحتفالات

النساء ورياضة السيارات في المملكة المتحدة